隨著科技的飛速發展,博物館作為文化藝術的重要載體,正經歷著前所未有的變革。全息投影、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)等技術的成熟,使得數字藝術展示逐漸成為可能。在這樣的背景下,一個引人深思的問題浮現:未來

博物館裝修是否會采用全息投影替代實體藝術品?**這一問題不僅關乎技術可行性,更涉及藝術本質、觀眾體驗、文化傳承等多個維度。

一、全息投影技術的優勢與潛力全息投影技術能夠在不依賴實體介質的情況下,呈現三維立體的影像,甚至可以模擬藝術品的材質、光影和動態效果。相較于傳統實體藝術品,全息投影具有諸多優勢:

1. 空間靈活性與可擴展性 實體藝術品的展示往往受限于物理空間,而全息投影可以隨時切換內容,使同一空間展示不同風格、不同時期的作品。例如,一個展廳可以在上午展示文藝復興時期的油畫,下午切換為當代數字藝術,極大提高了博物館的展覽效率。

2. 藝術品保護與可持續性 許多珍貴藝術品對光線、濕度、溫度極為敏感,長期展出可能導致不可逆的損害。全息投影可以完美復制藝術品,減少實體展品的損耗,同時降低保險、運輸和安保成本。

3. 沉浸式與互動體驗 全息投影不僅能靜態展示,還能結合動態影像、聲音和交互技術,讓觀眾以全新的方式“觸摸”藝術。例如,觀眾可以“走進”梵高的《星空》,感受筆觸的流動,或與虛擬雕塑進行互動,這是傳統展覽難以實現的體驗。

二、全息投影能否完全取代實體藝術品?盡管全息投影技術前景廣闊,但完全替代實體藝術品仍面臨諸多挑戰:

1. 藝術品的“靈光”與真實性 德國哲學家本雅明曾提出藝術品的“靈光”(Aura)概念,即原作所獨有的歷史感、材質感和唯一性。全息投影無論多么逼真,終究是復制品,無法完全替代觀眾面對真跡時的震撼與敬畏。例如,盧浮宮的《蒙娜麗莎》之所以吸引無數游客,不僅因為畫面本身,更因為它是達·芬奇親手繪制的真跡。

2. 技術局限與成本問題 目前,高精度全息投影的成本仍然較高,且對光線環境要求苛刻。此外,某些藝術形式(如雕塑、裝置藝術)的質感、重量和空間感難以通過投影完美復現。未來技術或許能突破這些限制,但短期內難以普及。

3. 觀眾的心理需求 許多觀眾參觀博物館的動機之一是“親眼見證”歷史與藝術的真實存在。全息投影雖然新奇,但可能削弱這種儀式感。例如,大英博物館的羅塞塔石碑若僅以全息形式展示,游客的體驗感會大打折扣。

三、未來趨勢:虛實結合的混合模式 與其爭論“替代”,不如探討“融合”。未來的博物館裝修更可能采用**“實體+數字”的混合模式**,根據不同藝術形式選擇最佳展示方式:

1. 經典藝術品保留實體展示 歷史文物、傳統繪畫等強調真實性的作品,仍以實體形式展出,輔以全息投影提供背景解讀或互動體驗。例如,在展示《清明上河圖》時,可以用全息技術還原古代汴京的市井生活,增強觀眾理解。

2. 數字藝術優先采用投影技術 新媒體藝術、動態影像等本就依賴數字技術的作品,天然適合全息投影。例如,TeamLab的沉浸式展覽已證明數字藝術能創造超越實體的感官體驗。

3. “無墻博物館”與全球資源共享 全息投影可打破地理限制,讓偏遠地區的觀眾也能欣賞到世界頂級藏品。例如,通過5G+全息技術,非洲的博物館可以實時展示巴黎奧賽博物館的印象派名作,促進文化平等。

四、結論:技術賦能藝術,而非取代藝術全息投影不會完全替代實體藝術品,但將深刻改變博物館的展覽方式。未來的博物館不再是靜態的“收藏倉庫”,而是動態的“體驗空間”,觀眾既能觸摸歷史的真實,又能享受科技的奇幻。在這一過程中,核心問題并非“是否取代”,而是**如何利用技術增強藝術表達,同時守護文化的本真性**。

最終,博物館的價值不僅在于展示“物”,更在于傳遞“美”與“思想”。無論是實體還是虛擬,只要能讓藝術更貼近人心,就是成功的創新。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

中國盛京旗袍博物館

中國盛京旗袍博物館

小淘米文化館

小淘米文化館

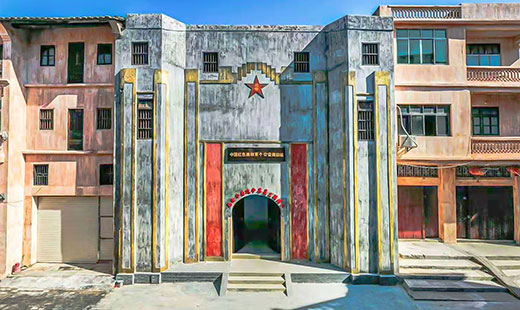

大埔縣工農革命歷史陳列館

大埔縣工農革命歷史陳列館

燕峰峽溫泉渡假村

燕峰峽溫泉渡假村